■ 自分の想いを伝え、相手の想いを聴く ~ アサーションとは?

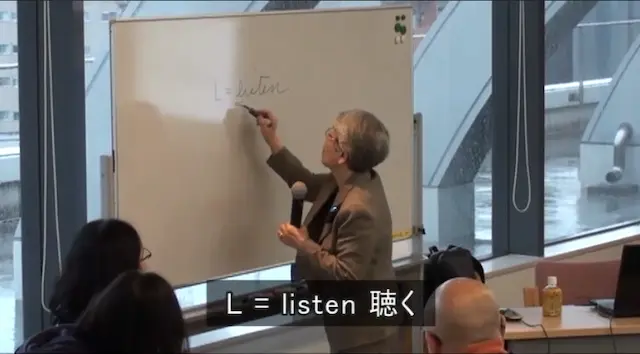

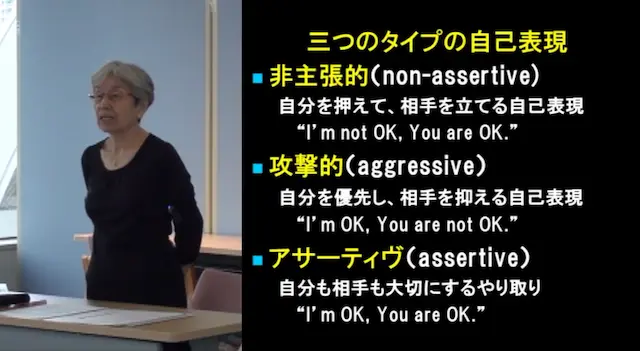

「アサーション」は、コミュニケーション・スタイルの一つである。その意味は「自他尊重の自己表現」、あるいは「自分と他者の人権を侵すことなく、自己表現すること」である。自他尊重のコミュニケーションとは、自分の思いを大切にして「伝える」と同時に、相手の思いを大切にして「聴く」ことで成り立つ。

(中略)アサーションは、自分の考えや気持ちを正直に、率直に伝えると同時に、相手の思いも大切にして応答しようとする相互尊重のスタイルであり、そうでないスタイルは自分や相手を大切にしないような自己表現である。たとえば、言いたいことを言わなかったり言えなかったりすると、自分の思いが相手に伝わらないだけでなく、自分の考えや気持ちを知らせていないことになって、相手から無視、軽視されやすい。

(中略)これとは逆に、相手を抑えて、自分を通す攻撃的スタイルもある。これは、自分が言いたいことだけを言って、相手の言い分を聴かない、あるいは自分の主張を押し通して相手を自分の思い通りに動かそうとするスタイルである。

(中略)無意識のうちに流れていく私たちのコミュニケーションをこの三つのスタイルに大きく分けて説明してくれたのは、心理療法の中でアサーション・トレーニングを開発したJ・ウォルピである。彼の主張は、人はこれらのコミュニケーション・スタイルを知らず知らずのうちに身につけていくので、アサーションとそうでない自己表現の違いを認識して、意識的なコミュニケーションをする必要があるということだ。

とりわけ非主張的スタイルと攻撃的スタイルは、自分あるいは他社の人権を侵すコミュニケーションであることに注目し、自他尊重のアサーティヴなスタイルを学習するためのトレーニングが必要であることも強調した。

平木典子 著『アサーションの心』、朝日新聞出版局、2015年

■ 日本におけるアサーションの第一人者 平木典子先生の略歴

平木 典子(ひらきのりこ)

統合的心理療法研究所(IPI)顧問

日本産業カウンセリング学会常任理事

■略歴

1964年、米国・ミネソタ大学大学院修士課程(カウンセリング心理学)卒業後、

1979年~80年にかけて、米国・ミネソタ大学、サンフランシスコ州立大学で家族療法、アサーショントレーニングの訓練を受ける。

以降、臨床と人間関係促進のトレーニングに従事。立教大学のカウンセラー、教授として多くの相談と指導にあたり、日本女子大学教授、跡見学園女子大学教授、東京福祉大学大学院教授を歴任する。

1991年より、統合的心理療法研究所(IPI)を主宰して、心理療法の理論・技法の統合を追求し、統合を志向する臨床科との相互交流・研究活動を推進。自己の潜在能力の発現を志向した「関係療法」中心の臨床と研究・教育にエネルギーを注いでいる。

■ 常に変化し続けてきたアサーション!

コミュニケーションとは人と人との間で行われるプロセスです。そこには様々なものが影響を与えますが、時代や社会の流れもその一つです。アサーションを30年以上伝えてきた日本における第一人者・平木典子先生はそれをひしひしと感じています。

時代や社会の流れは当然アサーションにも影響を与えます。

現代におけるアサーションの意味とは何か

アサーションがどのような領域でより役に立つか

アサーションのどのような点が強調される必要があるか

このようなことを考えながら、平木先生は説明の重点の置きかたやトレーニングの仕方を変化させて来ました。

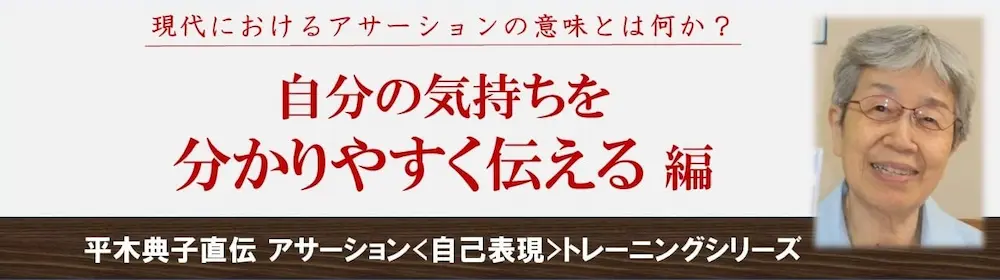

■ 集大成・完全オリジナルトレーニング! 平木先生の想い! アサーションのエッセンス! それらを凝縮したDVD教材!

その様なこだわりを、平木先生はチーム医療ラーニング開催の「完全オリジナル、アサーション<自己表現>トレーニング」のプログラムに込め、トレーニングを行ってくれました。

そして、それらを収録してエッセンスを凝縮したものが、このDVD教材シリーズです。

アサーションを学ぶなら第一人者・平木先生から。

ぜひ、先生の想いを受け取ってください。

■ 第一人者・平木典子先生から学ぶ ~ DVD教材シリーズ

この「自分の気持ちをわかりやすく伝える編」では、現代におけるアサーションの意味から話が始まります。

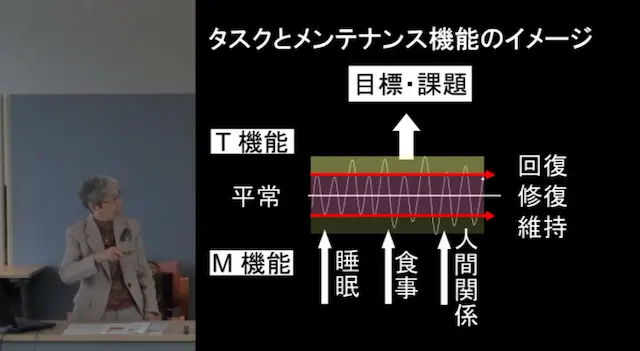

うまくものが言えない人を助ける方法から、コミュニケーション全体を支えるような考え方と技法に。すでによく知られているアサーションの考え方を押さえながらも、平木先生の知見も加えた<時代に沿った伝えるという意味>を、たくさんの実習を交えてお届けします。

| 仕様 | ディスク枚数︰2 |

| 時間 | Disc1:148分 Disc2:150分 |

| 単品価格 | 39,600円(税込) |

| 発売日 | 2018年8月 |

| JANコード | 4589429710074 |

Disc 1

1.アサーション<自己表現>トレーニングの背景

2.アサーション<自己表現>トレーニングの領域

3.アサーションとは

4.演習1:アサーションの区別

5.演習2:アサーション・チェックリスト

6.アサーションする権利の理解と確認

7.演習3:基本的アサーション権

Disc 2

1.演習4:ものの見方とアサーション

2.言語上のアサーション 人間関係づくり

3.演習5:人間関係づくり

4.言語上のアサーション 課題達成

5.演習6:DESCのせりふづくり

6.非言語的コミュニケーション

この「相手の気持ちをきちんと聴く編」では、<聴く>というのは相手を大切にしているという考えのもと、平木アサーション流、言っていることではなく「言わんとしていること」を聴くための練習をします。

| 仕様 | ディスク枚数︰1 |

| 時間 | 148分 |

| 単品価格 | 19,800円(税込) |

| 発売日 | 2018年8月 |

| JANコード | 4589429710081 |

1.アサーションにおける「きく」

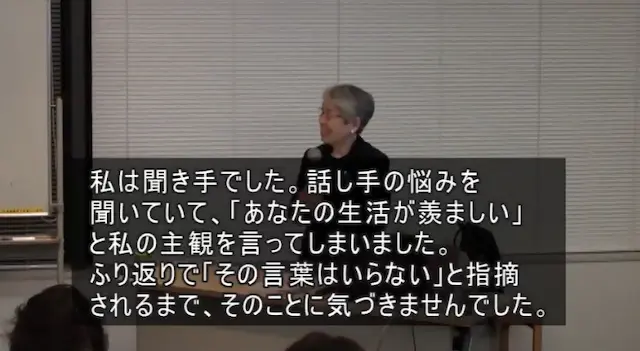

2.共感的対応

3.聴く・共感ができていない会話

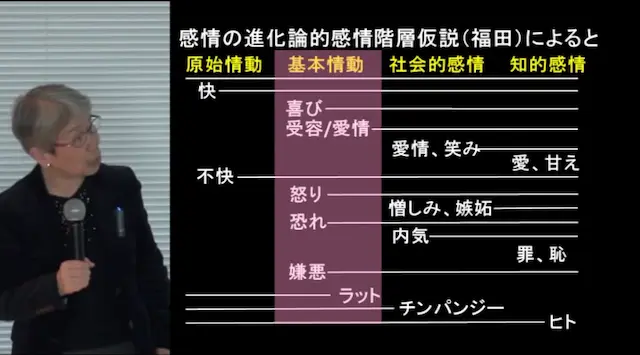

4.感情と表現

5.演習1:自分の感情マップを作る

6.演習2:共感的応答のある対話①

7.演習3:共感的応答のある対話②

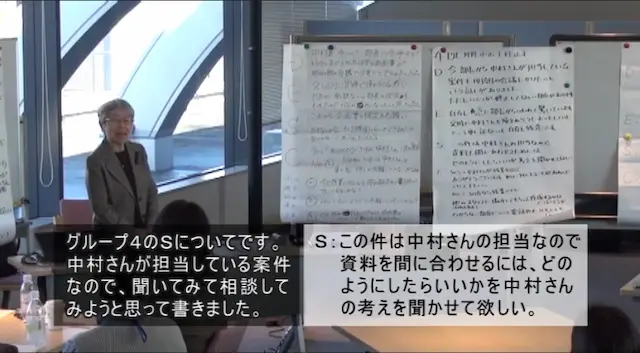

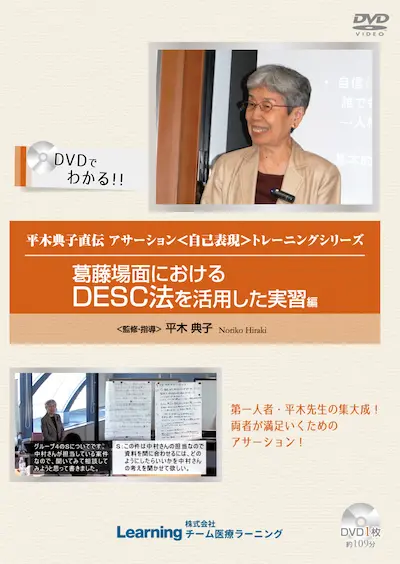

この「葛藤場面におけるDESC法を活用した実習編」では、「どのような順番で、どのような言い方をすればアサーティヴな表現ができるか」という要望に応えるDESC(デスク)法を、葛藤場面とそれ以外のシーンでも使えるように練習します

| 仕様 | ディスク枚数︰1 |

| 時間 | 109分 |

| 単品価格 | 19,800円(税込) |

| 発売日 | 2018年8月 |

| JANコード | 4589429710098 |

1.DESC法とは

2.DESC(基本的要素)の準備

3.演習1:依頼をする

4.演習2:依頼を断る

5.演習3:不愉快なことを伝える・不当な批判に対応する